研究内容

走査型プローブ顕微鏡を用いて、様々な材料表面の原子レベル計測を行い、ナノスケールの現象の解明を行っている。さらに、個々の原子からナノ構造体を組み立て、新材料や新動作原理に基づくデバイスの探索を行っている。

我々の研究室では、走査型プローブ顕微鏡の中でも絶縁体も扱える等、応用範囲が広い原子間力顕微鏡(AFM)をベースに研究を行っているところに特色がある。走査型トンネル顕微鏡(STM)との複合化により、同一原子における様々な物性量を同時に測定することができる。

我々はナノテクノロジーの基盤技術となる原子操作と元素同定の研究を行い、走査型プローブ顕微鏡のさらなる高分解能化と高機能化を実現するため、新しい装置の開発も行っている。

【Osaka University Prospectus 2012 p.6-7】

原子間力顕微鏡を発明したBinnig, Gerber, Quate3氏が、2016 KAVLI PRIZE IN NANOSCIENCEを受賞しました。KAVLI PRIZEの公式ページで、本研究室の元素同定と原子操作が紹介されています。

ナノテクノロジー

ナノテクノロジーとは、ナノメートル(1 nm=1mの10億分の1の長さ)という極微のスケールを扱う技術である。1 nmの長さというのは、固体中では原子数個分の長さにすぎない。

ナノテクノロジーは、1959年、Feynmanがカリフォルニア工科大学において「There's Plenty of Room of the Bottom」というタイトルで講演を行った時に初めて提唱されたと言われている[1]。彼は、その講演の中で「コンピュータの1ビットを原子1個にしても物理的制約は何もない」と語り、現在のナノテクノロジーの動向を予言している。

全ての物質は原子から構成されているということは、昔から知られているが、それを人間が1つ1つ操る時代がくるということを予言したわけである。

実際に、今では半導体デバイスに代表される微細加工技術いわゆるトップダウンテクノロジーではミクロ化が進行し、加工線幅が100 nm以下にまで到達している。小さく作れば作るほど、デバイスの性能もコストパフォーマンスもよくなるという産業的な利点が、現在の微細化の原動力になっている。

この微細化の技術が今の高度化された情報化社会を支えているのはいうまでもない。半導体ロードマップ(2004年度版)によると、2015年に半導体メモリの線幅(DRAM1/2Pitch)が25 nmに到達すると予想されており、Feynmanの予言へ急速に近づきつつある。

しかし、デバイスが小さくなるとトンネル効果等の量子力学的な効果が顕著になり、これまで使われてきたデバイスの動作原理が破綻するという厳しい現実が待ち構えていることも事実である。

このような、ミクロ化進行に伴う新たな問題を打破するために、量子力学的効果を積極的に利用した新しい動作原理を取り入れるという考え方も出てきつつある。

例えば、量子コンピュータ[2]、セルオートマトン[3]、分子エレクトロニクス[4]などのような新しい概念に基づくデバイスの開発が提案されている。

このような背景のもとで、大きなものから切り出してデバイスを作製する従来のトップダウンテクノロジーとは反対のアプローチである原子1つ1つからものを組み立てる微細組立技術いわゆるボトムアップテクノロジーが注目を集めている。原子レベルで制御されたものを作るためには、大きなものを加工するよりも、原子1つ1つから組み立てた方が高精度でごみも出ない等で合理的である。

ボトムアップテクノロジーの当面の目標は、原子1つ1つを動かしてものを組み立てることによって、新しい動作原理やデバイスの設計指針を得ることである。

第一に、原子を1つ1つ意図的に動かす技術、つまり原子操作技術が必要である。これは、当初Feynmanが思い描いたナノテクノロジーの姿でもある。

また、機能を持つデバイスは複数の原子種からできていることが普通である。したがって、複数の原子種から機能を持つデバイスを組み立てるためには、扱う原子の原子種を同定する技術が必要になる。

つまり、ボトムアップテクノロジーの鍵になるのは原子操作技術と元素同定技術であるといえる。

[1] There's Plenty of Room of the Bottom

[2] B.E. Kane, Nature 393 (1998) 133.

[3] C.S. Lent, P.D. Tougaw, W. Porod, and G.H. Bernstein, Nanotechnology 4 (1993) 49.

[4] C. Joachim, J.K. Gimzewski, and A. Aviram, Nature 408 (2000) 541.

走査型プローブ顕微鏡

走査型プローブ顕微鏡(SPM)とは、鋭い針などをプローブとして、それを物質表面に近づけ、表面に沿うように走査することにより、表面の局所的な量をイメージングする顕微鏡である。

表面の個々の原子を画像化することができるだけでなく、単原子レベルでの物性測定、単原子操作など、ナノテクノロジーの中心的役割を担っている。

始めに発明されたSPMは、走査型トンネル顕微鏡(STM)である[1]。

鋭い針と試料に電圧をかけ、探針と表面との間のトンネル電流を計測することにより、探針下の電子状態密度に関する情報を得る。

その後、発明された原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscopy: AFM)は、探針と表面との間の相互作用力を測定する顕微鏡で、絶縁体表面も原子レベルで観察できる点に特徴がある[2]。

AFMでは、pNオーダーの微弱な力を測定することができるため、原子レベルの凹凸も検出できる。

接触方式のAFMでは、探針と試料の原子レベルでの破壊が起こり、真の原子分解能が得られないことが知られているが、周波数変調法[3]を用いた非接触原子間力顕微鏡(Non-Contact Atomic Force Microscopy: NC-AFM)[4]が開発され、1995年には真の原子分解能が得られるようになっている。

NC-AFMでは、カンチレバーを共振周波数で振動させ、原子間力によって生じる共振周波数の変化(周波数シフト)を検出する。周波数シフトは間接的な物理量であるので、NC-AFMの画像化機構はSTMに比べて難しくなっているが、徐々に理解が進んでいる。特に、原子1つが探針に及ぼす相互作用力を定量的に測定するForce spectroscopyの手法は、元素識別など、NC-AFMを用いた物性評価として有力な手段と考えられている。

|

[1] G. Binning,H. Rohrer, Ch. Gerber, and E. Weibel, Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 57.

[2] G. Binning, C.F. Quate, and Ch. Gerber, Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 930.

[3] T.R. Albrecht, P. Grutter, D. Horne, and D. Rugar, J. Appl. Phys. 69 (1991) 668.

[4] S. Morita, R. Wiesendanger, and E. Meyer (Eds.): Noncontact Atomic Force Microscopy. (Springer, Berlin Heidelberg.) (2002).

原子操作

走査型プローブ顕微鏡(SPM)は、探針が表面の上をスキャンし、探針の下の局所的な情報を得る点に特徴があるが、逆に探針で表面に対して局所的な作用を与えることができる。

1990年、IBMのEiglerらは、極低温(4 K)のSTMを用いNi(110)表面上に吸着したXe原子を水平方向に操作して「IBM」という原子文字を描いて世界を驚かせた[1]。

それ以降、原子操作に関する様々な研究が行われてきており、原子操作には様々な手法、様々なメカニズムがあることが分かってきた。例えば、手法には大きく分けて表面と探針との間で原子を移動させる垂直原子操作と、表面に原子を吸着させたまま水平方向に操作する水平原子操作がある。また、メカニズムとしては、探針と試料との間の相互作用力、トンネル電流、電場が寄与することが分かっている。その中でも相互作用力による原子操作が表面原子を並べたり、ナノ構造を組み立てるのに最も広く利用されている。

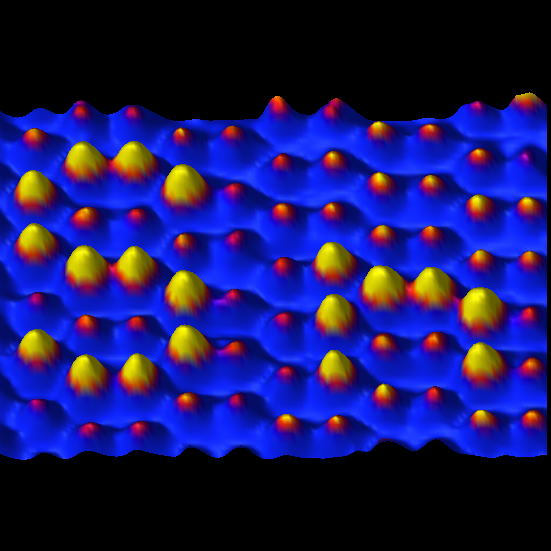

長年、吸着原子・分子の熱拡散を抑制するため、精度の高い原子操作は極低温環境下で行う必要があると考えられてきた。しかし最近、半導体表面に埋め込まれた異種原子の位置を交換する交換型水平原子操作の方法が見出され、室温でも原子操作・組立が行われるようになった[2]。下図は、Ge(111)-c(2x8)表面に埋め込まれたSn原子を並べて描いた原子文字「Sn」である。Sn原子とGe原子は表面の同じサイトに吸着し、下地の3つのGe原子と強く共有結合しており、室温環境下でも熱拡散せず、作製されたナノ構造は安定である。この原子操作はAFMにより行われているので、原子交換のメカニズムは探針との相互作用力に帰着することができる。

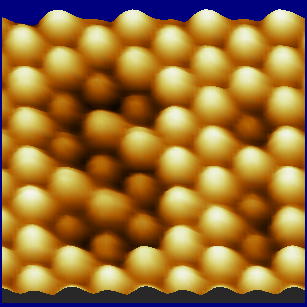

その後、探針先端と表面の異種原子の位置を交換する交換型垂直原子操作の方法も提案された[3]。下図にその方法によって作製されたSi原子で描いた原子文字「Si」を示す。

一方、最近IBMでは、EiglerのSTMがAFM/STMにバージョンアップされ、原子を水平に動かすのに必要な力が測定された[4]。実験は、金属表面上に吸着した金属原子を用いて極低温環境下で行われ、水平原子操作が水平力にしか依存しないという顕著な結果が得られている。

原子操作の技術は、基礎研究としても応用としても重要である。基礎研究としては、表面上で原子を任意の配置に並べ、様々な物理/化学実験が行われている。一方、応用としては、絶縁体も含む多様な基板での原子操作・組立、多様な元素を使った新奇な機能を持つナノ材料やナノデバイスを探索することが可能である。

[1] D.M. Eigler and E.K. Schweizer, Nature 344 (1990) 524.

[2] Y. Sugimoto, et al., Nature Materials 4 (2005) 156.

[3] Y. Sugimoto, et al., Science 322 (2008) 413.

[4] M. Ternes, et al., Science 319 (2008) 1066.

元素同定

走査型トンネル顕微鏡(STM)の発明当初から期待されている重要な応用の一つとして、単一原子の元素同定が挙げられる。これは、半導体中不純物原子の同定や表面触媒反応場での化学反応による生成物の同定など、様々な分野と関連する重要な技術である。

これまでに、STMを用いた非弾性トンネル分光法(IETS)による、分子内振動の励起(原子の重さに関連)を利用した分子同定法が提案されている[1]。また、我々は、原子間力顕微鏡(AFM)を用いた化学結合力測定に基づく元素同定法を提案した[2]。

しかし、分子を構成する原子も含めた、様々な原子を元素同定する手法の開発が今も非常にチャレンジングな問題として残されている。

[1] B.C. Stipe, M.A. Rezaei, W. Ho, Science 280 (1998) 1732.

[2] Y. Sugimoto, et al., Nature 446 (2007) 64.

局所計測技術

原子間力顕微鏡(AFM)と走査型トンネル顕微鏡(STM)の複合装置では、次のような物性測定を原子レベルで行うことができる。

- 相互作用力 Force Specroscopy

- 局所状態密度 Scanning tunnleing Spectroscopy

- 局所接触電位差 Kelvin Probe Force Spectroscopy

- エネルギー散逸 Dissipation Spectroscopy

|

研究室の装置

主に次のような装置を用いて研究を行っている。

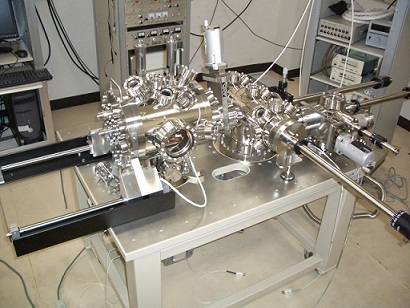

1. 超高真空室温走査型プローブ顕微鏡(ユニソク特注)

AFMとSTMの同時測定が可能な装置である。

カンチレバーの変位は、レーザー干渉計により高感度に検出する。

同等の装置3台所有。

|

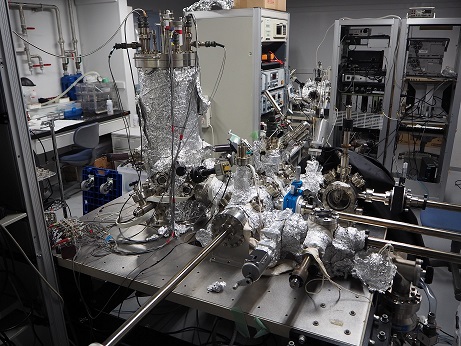

2. 超高真空極低温走査型プローブ顕微鏡(ユニソク特注)

AFMとSTMの同時測定が可能な装置である。

カンチレバーの変位は、レーザー干渉計により高感度に検出する。

10-80Kでの測定が行える。

LEEDが備え付けられている。

|

3. 超高真空極低温走査型プローブ顕微鏡(Omicron LT)

AFMとSTMの同時測定が可能な装置である。

チューニングフォークをカンチレバーとして使うqPlus方式であり、

微小振幅でのAFM測定が可能である。

5Kでの測定が行える。

CO修飾探針によって、有機分子の骨格の可視化が可能。

|

4. 超高真空極低温強磁場走査型プローブ顕微鏡(ユニソク特注)

11Tまでの磁場をかけることができる極低温(5K)AFM/STMである。

AFMとSTMの同時測定が可能な装置である。

|